長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《新聲》作品研討會(huì)在中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館舉行

作家網(wǎng)消息 4月29日下午,由中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司聯(lián)合主辦,廣西教育出版社有限公司承辦的長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《新聲》作品研討會(huì)在中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館成功舉辦。中國(guó)作協(xié)副主席白庚勝以及彭學(xué)明、徐劍、梁鴻鷹、石一寧、潘凱雄、陳亞軍、胡平、劉瓊、劉颋、丁曉原、楊玉梅、季亞婭、劉大先、趙智、張子影、楊仕芳等與會(huì)研討。

研討會(huì)由中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)梁鴻鷹主持。柳州市委宣傳部常務(wù)副部長(zhǎng)周海洋、廣西壯族自治區(qū)黨委宣傳部出版管理處副處長(zhǎng)王春鋒、廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司副總經(jīng)理黎洪波、廣西教育出版社有限公司社長(zhǎng)石立民、廣西教育出版社有限公司副總編輯高春等出席會(huì)議。

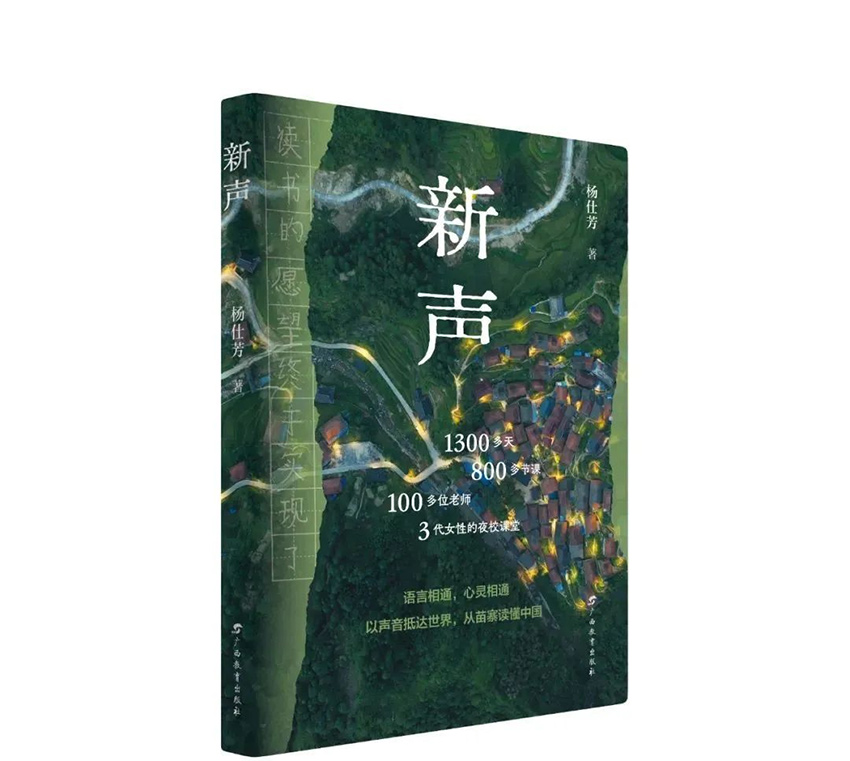

《新聲》是首部以語言相通促進(jìn)心靈相通反映鑄牢中華民族共同體意識(shí)的報(bào)告文學(xué)作品。作品以苗寨婦女梁足英的口吻,講述了烏英夜校班以新編苗歌、古詩(shī)詞苗語新繹等創(chuàng)意方式幫助苗族婦女學(xué)習(xí)普通話的感人故事,是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的生動(dòng)實(shí)踐。

研討會(huì)上,各位專家就該書的時(shí)代價(jià)值、框架結(jié)構(gòu)、人物塑造、敘事特色等展開了深入研討。

中國(guó)作協(xié)副主席白庚勝指出,語言本身就是文化,就是情感,就是知識(shí)。學(xué)習(xí)國(guó)家通用語言文字不只是學(xué)習(xí)一種工具,更是堅(jiān)定國(guó)家的文化認(rèn)同、情感認(rèn)同、政治認(rèn)同。廣西教育出版社關(guān)注少數(shù)民族文學(xué)事業(yè),符合黨和國(guó)家重大戰(zhàn)略,時(shí)間找得好,作者選得好,題目確立得好,在一系列“三好”的結(jié)合當(dāng)中,促成了楊仕芳這部?jī)?yōu)秀作品的出版。

中國(guó)作協(xié)創(chuàng)聯(lián)部主任彭學(xué)明表示,《新聲》選擇了一個(gè)特別新的角度,切口非常小,卻打通了大大的世界。一方面通過烏英苗寨的苗族婦女學(xué)普通話、學(xué)知識(shí),用知識(shí)來提升自己,用知識(shí)來打通世界,用知識(shí)來照亮生活,古老的苗寨成為時(shí)代的一部分;另一方面,扶貧干部又通過推廣普通話和自己來學(xué)苗語,用知識(shí)來點(diǎn)亮山鄉(xiāng),也是在學(xué)新的知識(shí)。一個(gè)個(gè)故事非常生動(dòng),并且非常有骨有血肉。這部作品是報(bào)告文學(xué)的一股清流,特別有匠心,但是沒有匠氣。整個(gè)敘述方式是以“我”的視角來敘述,“我”的情感視角的介入,讓作者馬上接了地氣,有了情感的溫度,作品就有了親和力,讀起來直入人心。烏英苗寨的苗族婦女和駐村干部雙向奔赴,展示了新時(shí)代黨員干部和群眾同頻、同聲、同步、同心,共同譜寫了時(shí)代的最強(qiáng)音,發(fā)出了時(shí)代的新聲,是這部作品的意義和獨(dú)特性所在。

中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐劍認(rèn)為,《新聲》是新時(shí)代的新聲,是新時(shí)代少數(shù)民族婦女的新聲,也是新時(shí)代國(guó)家的新聲。書名好,題材好,寫得也好。書中有很多精彩生動(dòng)的故事和細(xì)節(jié),這些細(xì)節(jié)唯有一個(gè)作家深入扎實(shí)的采訪才有可能得到。

中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)梁鴻鷹表示,《新聲》的調(diào)性和文學(xué)色彩是比較突出的,使用第一人稱“我”進(jìn)行敘事,這個(gè)“我”不是作者本人,而是他書寫的主要對(duì)象;作者是貼著人物寫的,跟著主人公的動(dòng)作、思維、言語來進(jìn)行敘事的。

中國(guó)作協(xié)少數(shù)民族文學(xué)委員會(huì)副主任石一寧提出,新聲實(shí)際上是多聲,是嘴唇說出的語言,是普通話,也是生活的、心靈的、靈魂的、精神的新聲。這部作品首要的意義是表現(xiàn)了鑄牢中華民族共同體意識(shí)這一時(shí)代命題,普通話是國(guó)家通用語言,學(xué)習(xí)普通話、學(xué)會(huì)普通話就是對(duì)中華民族共同體中的語言共同體的一種建設(shè)和鞏固。烏英苗寨的苗族婦女們讀書認(rèn)字實(shí)際上也是心靈、靈魂、精神在發(fā)生劇變,是從一個(gè)無知無識(shí)、隨波逐流、懵懵懂懂、任憑命運(yùn)擺布的人走向有知有識(shí)、有自覺性、主動(dòng)性和主體性的人,從一個(gè)舊人走向新人,走向現(xiàn)代人。她們不僅嘴里發(fā)出了新聲,同時(shí)心里也獲得了新生,她們是在心靈上、靈魂上、精神上獲得了新生的人。

中國(guó)出版集團(tuán)原副總裁潘凱雄認(rèn)為,這部作品把文化扶貧寫得這么實(shí)在,而且文學(xué)性非常強(qiáng),有充分的細(xì)節(jié),在人物刻畫上有講究。作品始終抓住梁足英這個(gè)人,書中有兩種字體,一種是以主人公的口吻敘述,一種是以作者的口吻展開,是一個(gè)有分有合、錯(cuò)落有致的敘述。從出版的角度,《新聲》是出版社和作家良性互動(dòng)、共同成長(zhǎng)、共同發(fā)展的一個(gè)典范。出版社有眼光、有定力,前期對(duì)選題做了充分研究,在大綱擬定、下鄉(xiāng)采風(fēng)、修改完善等流程與作者進(jìn)行了充分交流和碰撞,才成就了這么好的一部作品。

《民族文學(xué)》主編陳亞軍指出,這部作品的主體故事看似一個(gè)小切口,講述少數(shù)民族女性學(xué)習(xí)普通話的故事,其實(shí)是置于國(guó)家扶貧、鄉(xiāng)村振興的大背景之下,所以整部作品具有強(qiáng)烈的新時(shí)代感。這部作品讓人看到了語言學(xué)習(xí)與精神成長(zhǎng)的關(guān)系,看到了語言學(xué)習(xí)與文化建設(shè)、社會(huì)進(jìn)步的關(guān)系。中華文化的深厚、多彩來自多民族語言元素的交流融合,各民族間的溝通協(xié)調(diào)對(duì)于增進(jìn)中華民族的文化認(rèn)同、鑄牢中華民族共同體意識(shí)、體現(xiàn)人民團(tuán)結(jié)和文明發(fā)展是十分重要的。

中國(guó)作協(xié)創(chuàng)研部研究員胡平認(rèn)為,作為小說家,楊仕芳在寫作上融合小說、散文、詩(shī)歌等文體的手法,具有女性文學(xué)、鄉(xiāng)土文學(xué)、新南方寫作等多重特點(diǎn),既寫出了鄉(xiāng)村女性生命意識(shí)的覺醒,又寫出了偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村在扶貧政策幫助下的復(fù)蘇與新生。作者非常徹底地了解了梁足英這一家人的精神履歷,才能夠把苗族婦女渴望求學(xué)的心情寫得富有感染力。《新聲》開辟了一條新路,將來要有一部分報(bào)告文學(xué)可以按照人的線索去寫,按照人的精神世界去寫,按照人的思想感情去寫。這樣寫具有非常好的可讀性,可以作為中學(xué)生和大學(xué)生學(xué)習(xí)報(bào)告文學(xué)題材的課外讀物。

《人民日?qǐng)?bào)》文藝部副主任劉瓊指出,這本書無論是形式還是內(nèi)容,都是新的。它用圖像佐證了文字的敘事力量,是有著口述史意味的寫作方式,記錄了一段珍貴的地方史、村史。作者以訪談的形式收集口傳記憶,特別真切,具有原生態(tài),能夠抵達(dá)事實(shí)的本質(zhì),確實(shí)是挺別出心裁的。

《文藝報(bào)》副總編輯劉颋表示,這部作品選材獨(dú)特,抓住了雙語雙向教學(xué)這個(gè)點(diǎn),第一次讓我們意識(shí)到了原來語言才是很多人從貧困突圍的利器,語言的力量在這部作品中得到了最充足的展現(xiàn)。雖然是脫貧攻堅(jiān)的主題,但是更著重講述的是文化融合,文明如何接續(xù)發(fā)展,這種文化和現(xiàn)代文明在烏英苗寨里面,在這樣一群苗家女子的身上得到了最充分的體現(xiàn),是一個(gè)以小見大的最佳表達(dá)。《新聲》可以說是口述實(shí)錄體,它是以讓她們說話的形式,最大程度真實(shí)地呈現(xiàn)了人物的心路歷程、精神的來路和精神的去處,這是內(nèi)容和形式的高度契合。作者用小說家展開細(xì)節(jié)的敏銳去捕捉人物的細(xì)節(jié),非常精準(zhǔn)地展開對(duì)人物心理和情緒的描寫,讓這部作品在文學(xué)性上具有了非常高的辨識(shí)度。

中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)丁曉原表示,《新聲》是一部題材小而特,主題新而深,報(bào)告與文學(xué)融合度高的優(yōu)秀報(bào)告文學(xué)作品。它建構(gòu)了與題材主題相適配的、具有非虛構(gòu)文學(xué)審美表現(xiàn)力的敘事方式。作品小說化特征比較明顯,有主要人物和主線故事,其中的人物、情節(jié)、細(xì)節(jié)、環(huán)境、場(chǎng)景、語言等生成了一個(gè)有機(jī)的敘事結(jié)構(gòu)。

《民族文學(xué)》副主編楊玉梅表示,這部作品具有時(shí)代精神和民族精神。這是楊仕芳深入生活、扎根人民的寫作成果。作品講述了梁足英的經(jīng)歷、親人的故事和村莊的故事,這些生活的小故事承載的是一個(gè)個(gè)人物的命運(yùn)、生活和情感,反映的是巨大的時(shí)代變遷。

《十月》執(zhí)行主編季亞婭表示,《新聲》版式漂亮,文字漂亮,故事讓人共情。它以文學(xué)的形式,充分反映了脫貧攻堅(jiān)對(duì)婦女解放的具體推動(dòng)作用。作品具有獨(dú)特的審美色彩。梁足英阿爸在教學(xué)過程中把中國(guó)古典詩(shī)詞中經(jīng)典的諸多意象翻譯成苗歌教給苗族的婦女,形成苗語民間文學(xué)的美感跟漢語古典詩(shī)詞的完美對(duì)接。苗族婦女出去看到大海,居然會(huì)想起《春江花月夜》里面關(guān)于大海的詩(shī),想起“海上生明月”,太美了。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院民族文學(xué)研究所研究員劉大先認(rèn)為,《新聲》通過梁足英的自我講述,讓邊遠(yuǎn)少數(shù)民族的女性發(fā)出自己的聲音,是真正意義上的進(jìn)步。我們通過烏英苗寨的個(gè)案能看到語言給村民帶來實(shí)際性的影響,有助于推動(dòng)其他民族地區(qū)學(xué)習(xí)普通話,傳播中國(guó)多民族語言文化交流的成果,有助于推廣教育工作。這個(gè)點(diǎn)雖然很小,但是意義非常重大。

作家網(wǎng)總編輯趙智(冰峰)表示,《新聲》大量使用描寫性語言呈現(xiàn)場(chǎng)景、人物、對(duì)話,讀起來特別豐盈。這么濃郁的文學(xué)性,讓我們想讀,想細(xì)讀,甚至想讓自己的情感觸須伸向?yàn)跤⒚缯拿恳黄吧耐恋兀骄窟@里發(fā)生的一切。這部報(bào)告文學(xué)的筆觸是細(xì)膩的,文字間呈現(xiàn)的人物形象是生動(dòng)的,鮮活的,有性格魅力的,幾乎抓住了我們的思考方向,讓我們不斷探索人物的命運(yùn)和走向。因此說,這部報(bào)告文學(xué)是非常成功的。

中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)張子影指出,這部作品在敘述過程中,用小說筆法給予人物和文字的力量,帶來了全新的閱讀感受。語言可以真正助力實(shí)現(xiàn)我們今天現(xiàn)代文明意義上的精神層面的跨越,這是雙語雙向的深刻含義。授之以魚不如授之以漁,烏英婦女獲得的是比物質(zhì)脫貧更有力量、更持久的精神上的解放,這就是文化的力量。

本書作者楊仕芳分享了自己的創(chuàng)作感悟,他在烏英婦女們身上不僅看到了她們與生俱來的純粹、高貴的良善,也看到了這個(gè)時(shí)代在她們身上折射出來的光澤,還看到了當(dāng)下鄉(xiāng)村婦女生命的覺醒,看到了當(dāng)下中國(guó)鄉(xiāng)村的復(fù)蘇與重生的群像,在寫法上努力尋找報(bào)告文學(xué)的報(bào)告之外文學(xué)的可能性。

廣西教育出版社社長(zhǎng)石立民表示,這本書是廣西教育出版社的一部組稿作品。作為地方出版社,廣西教育出版社一直致力于服務(wù)好黨和國(guó)家工作大局,在“鞏固發(fā)展民族團(tuán)結(jié)上彰顯新?lián)?dāng)”,在主題出版上講好新時(shí)代的廣西故事,尋找打動(dòng)人心的題材,以小切口展現(xiàn)大時(shí)代,持續(xù)耕耘,久久為功,推進(jìn)主題出版高質(zhì)量發(fā)展。

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)